![]()

평일 낮 시간에 찾았던 할리우드 아메바 레코드. LA지역 최대 레코드 스토어인 이 곳엔 점심시간을 이용해 쇼핑을 즐기는 음악팬들로 북적였다. 티셔츠부터 DVD까지 음악과 관련된 모든 상품을 파는 이 곳에서 요즘 가장 핫한 아이템은 LP다. LP코너엔 음반을 뒤적이는 40~50대와 젊은 음악팬들의 손길이 분주했다.

LP로 제작된 음악의 장르도 다양하다. 이미 친숙한 록이나 재즈는 물론 힙합 LP도 보였다. 가격은 20~30달러 수준.

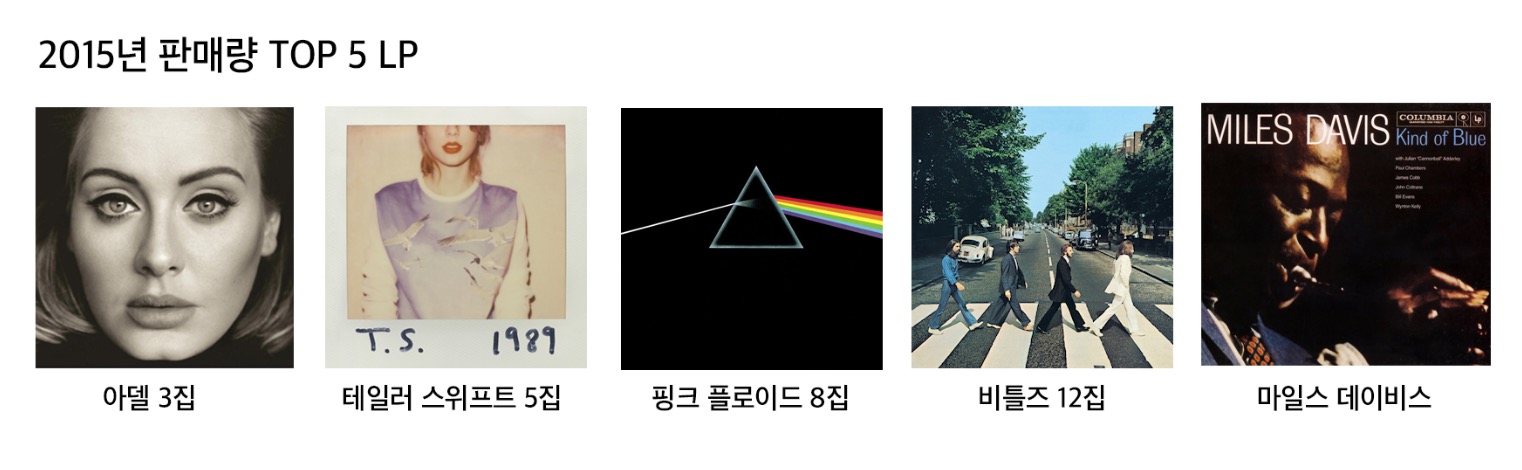

크리스 카메나 매니저는 “최신 음악을 담은 LP들도 잘 팔린다”며 “최근 가장 인기가 있는 것은 영국 출신 가수 아델(Adele)의 ’25’”라고 전했다. LP판매 순위도 디지털 다운로드 순위나 CD 판매 순위와 크게 다르지 않다는 것. LP가 더 이상 일부 매니어들의 전유물이 아니라는 것을 반증하는 것이다. (한인들에게는 LP라는 말이 더 익숙하지만 미국에서는 LP가 아니라 ‘바이닐(Vinyl)’로 불린다)

LP의 부활은 2000년 대 초 시작돼 2010년에 접어들면서 속도가 붙었다. 미국에서도 2011년 부터 매년 판매량이 늘어 2015년 1억장을 돌파했다. 업계에서 추산하는 올해 판매량은 1억 3000만장. 매년 30% 이상 판매량이 급증한 결과다. 카메나 매니저는 “올해는 성장세가 조금 둔화될 것으로 보이지만 그래도 지난해와 비교해 10% 이상은 늘어날 것”이라고 전망했다. 덕분에 매출 규모도 크게 늘었다. 지난해 LP의 매출 규모는 4억 1600만 달러를 넘어섰다. 5년 전에 비해 5배나 증가했다.

음반업계 전반에 미치는 영향도 크다. 가장 직접적인 곳이 생산공장. 더 이상 폐쇄 도미노 현상은 나타나지 않고 있다. 현재 남아있는 전세계 LP공장은 전세 25개 정도로 그중 13개가 미국에 있는 것으로 파악되고 있다.

LA 인근에 위치한 레인보 레코드(Rainbo Records)도 그 중 하나다. 스티븐 쉘든 사장은 “CD 전성기였던 90년대에는 전체 매출의 10%에 지나지 않았던 LP가 이제 75%를 차지하는 ‘주요 사업’이 됐다”고 밝혔다. 얼마 전 레인보 레코드는 10대였던 생산 기계를 15대로 늘렸다. 쉘든 사장은 “LP 열풍이 절정이던 2015년에는 수요를 감당할 수 없을 정도였다”며 “6개월 이상 주문이 밀리기도 했다”고 말했다.

레인보 레코드의 하루 최대 생산량은 2만5000장. 하지만 주문을 다 처리 하기엔 역부족이다. 지금 당장 LP를 주문해도 내년 초에나 받아볼 수 있다고 한다. 쉘든 사장은 “앞으로 LP의 수요가 폭발적으로 늘진 않겠지만 그렇다고 갑자기 수요가 줄지도 않을 것”이라고 예상했다. 카메나 매니저도 이런 전망에 동의한다. 그는 과거처럼 모든 음악팬들이 LP를 사는 시대는 다시 오지 않겠지만 어느 정도 시장 규모는 유지할 것으로 내다봤다.

![]()

LP의 전성기는 1940년대 부터 1980년대 까지다. 당시 개인적으로 음악을 재생해 들을 수 있는 유일한 매체가 LP였기 때문이다. 하지만 카세트 테이프와 CD가 등장하면서 LP의 인기는 급속히 식었다. 휴대가 쉽고 사용이 편한 경쟁자를 이길 수 없었다.

하지만 2010년을 고비로 CD와 테이프도 위기를 맞았다. 스마트폰의 등장으로 ‘음악’이 상상할 수 없을 만큼 가벼워졌기 때문이다. 좋아하는 음악을 듣기 위해 다운로드조차 필요 없는 시대가 됐다. 스마트폰만 있다면 언제,어디서든 본인이 원하는 음악을 바로 들을 수 있게 된 것이다.

음악의 휴대성이 이처럼 극대화 되면서 역설적이게도 LP 인기는 다시 높아지기 시작했다. 무제한의 음악에 질린 음악팬들은 내가 정말 좋아하는 음악을 ‘수집’하고 싶다는 생각을 갖게 됐고, LP가 수집의 대상으로 주목 받았다. 카메나 매니저는 “수집한 LP를 보면 그 사람의 음악적 취향은 물론 더 나아가 어떤 사람인지도 알 수 있다”고 말했다.

LP의 겉모습은 30년 전과 별로 달라진 것이 없다. 과거처럼 지름 30cm의 둥근 판에 한 면의 재생 시간이 22분 정도다. 여전히 휴대성도 떨어진다. 하지만 요즘 음악팬들도 특유의 ‘따뜻한 소리’에 열광한다.

Stevie Wonder – Part-Time Lover 12” (1986)

전문가들은 10~30대 음악팬들을 LP 부활의 주역으로 꼽는다. 카메나 매니저는 “LP의 주 고객층은 25세에서 35세며, 10대들의 구입도 많다”며 “부모나 형제의 영향으로 LP를 알게 된 경우도 있지만 인터넷 등에서 LP문화를 접하고 매료된 경우가 대부분”이라고 말했다. 쉘든 사장도 “10대와 20대에게 LP는 처음 보는 물건이지만, 다양한 색깔과 멋진 앨범 커버에 매력을 느끼는 것 같다”고 설명했다.

전문가들은 10~30대 음악팬들을 LP 부활의 주역으로 꼽는다. 카메나 매니저는 “LP의 주 고객층은 25세에서 35세며, 10대들의 구입도 많다”며 “부모나 형제의 영향으로 LP를 알게 된 경우도 있지만 인터넷 등에서 LP문화를 접하고 매료된 경우가 대부분”이라고 말했다. 쉘든 사장도 “10대와 20대에게 LP는 처음 보는 물건이지만, 다양한 색깔과 멋진 앨범 커버에 매력을 느끼는 것 같다”고 설명했다.

요즘 LP는 생활용품점이나 의류 매장에서도 판매된다. LP를 일종의 ‘소품’처럼 여기는 젊은층이 많기 때문이다. 최근 발매되는 LP의 80% 이상에는 ‘디지털 다운로드 쿠폰’이 들어 있다. 젊은층은 MP3로 편리하게 음악을 들으면서도 ‘손에 잡히는’ 무엇인가도 소유하고 싶어하기 때문이다. 과거의 추억때문에 LP를 버리지 못하는 중장년층과는 다르다.

LA한인타운에 거주하는 이희승(33)씨도 LP매니어다. 이씨는 90년대 힙합에 빠져들면서 DJ들이 턴테이블로 다양한 소리를 만들어내는 것을 보고 LP를 수집하기 시작했다. LP는 들어보고 살 수 없기 때문에 수집 과정도 어려웠다. 앨범 커버만을 보고 그것에 담긴 음악을 유추해 내는 과정은 마치 보물찾기와도 같았다고. 이 씨는 “동네 레코드샵부터 거라지 세일까지 LP를 찾아 많은 곳들을 돌아다녔다. 이렇게 힘든 노력 끝에 mp3나 CD와 같은 매체로는 절대 들을 수 없는 음악을 발견하면 기분이 정말 좋다”며 LP수집의 매력을 전한다.

![]()

LP는 이제 단순히 음악 저장의 도구가 아니라 사회적 가치를 지닌 존재로 진화하고 있다. 타인에게 나를 보여주고 즐거움을 공유하는 매개체 역할을 하기 때문이다.

LP는 이제 단순히 음악 저장의 도구가 아니라 사회적 가치를 지닌 존재로 진화하고 있다. 타인에게 나를 보여주고 즐거움을 공유하는 매개체 역할을 하기 때문이다.

쉘든 사장 또한 이런 해석에 동의했다. 그는 “LP를 듣는 것은 일종의 사회적 경험이다. 예술작품과도 같은 커버를 보고 내지에 쓰여있는 가사를 읽는 것은 디지털 음악 시대에는 맛 볼 수 없는 독특함이다. 친구들과 모여 LP를 꺼내 조심스럽게 턴테이블에 올리고 음악을 듣는 것은 특별한 경험이다. 이어폰으로 혼자 듣는 것과는 다른 느낌일 것이다. 음악이 LP를 통해 개인적인 것이 아니라 사회적인 것이 되는 순간이다”라고 의미를 부여했다.

LP의 부활은 디지털 시대에 아날로그적 감성을 그리워하는 사람들과 그것의 가치를 발견한 사람들이 함께 이끈 셈이다. LP가 주는 감성을 이해하는 매니어들이 있는 한 그 인기는 쉽게 사라지지 않을 전망이다.

45년간 LP 지켜온 스티브 쉘든 레인보 레코드 사장

“앞으로도 LP의 명맥을 이어야죠.”

레인보 레코드(Rainbo Records)의 스티브 쉘든(사진) 사장은 LP의 황금기와 쇠퇴기를 모두 지켜 본 인물이다. LA인근 밸리 지역에 있는 레인보 레코드는 올해 창립 78주년을 맞은 음반 업계의 터줏대감이다. 쉘든 사장은 대학생이던 1971년 임시직으로 취직해 올해가 45년째다.

입사 후 그는 당시 사장이던 잭 브라운에게서 ‘음악을 찍어내는 일’을 배웠다.

“1970년대는 LP의 황금기였어요. 1977년 엘비스 프레슬리가 사망했을 때는 100만 장 이상의 LP주문이 몰려기도 했지요.”

그러나 카세트 테이프가 나오면서 음악을 듣는 방식에 일대 혁명이 일어났다. 턴테이블을 가지고 다닐 수는 없기 때문이다. 그러다 CD가 나왔을 때, LP는 완전히 찬밥신세가 됐고 레인보 레코드도 시대의 조류에 맞추기 위해 테이프를 생산하고 CD를 생산했다고 한다. LP 수요가 급감하면서 레인보 레코드의 LP 생산 비중도 당연히 줄었다.

그 와중에 할리우드에 있던 공장은 샌타모니카를 거쳐, 노스리지 인근 카노가파크에 자리를 잡게 됐다. 그러나 수익성이 떨어진다고 LP생산을 중단하진 않았다.

그러다 LP가 다시 각광을 받으면서 레인보 레코드도 새로운 전기를 맞고 있다. LP공장 중 문을 닫거나 생산을 중단한 곳이 많아 요즘 엄청난 양의 주문이 몰려들고 있기 때문이다.

“2002년 선대 사장이 숨지고 사장을 맡았을 때 회사의 75주년까지 함께 하고 싶다고 생각했다”는 그는 “벌써 78주년이 됐고 우리는 여전히 레코드 업계를 지키고 있다. (내가 그때까지 있을지 모르겠지만) 레인보 레코드가 100주년까지 이어지고 LP생산도 계속되었으면 좋겠다”는 바람을 나타냈다.

취재, 글 / 조원희 기자

![[알림]바이든 대통령에게 한인 민심 전합니다](https://plusnews.koreadaily.com/wp-content/uploads/2021/01/AKR20210121003000071_02_i-218x150.jpg)